支气管扩张症(简称支扩)是一种以慢性咳嗽、咯痰等症状为表现的慢性肺脏结构性病变,其属于常见的气道慢病。然而,引起支扩发生、进展的病理生理学机制尚未完全明确,临床上缺乏特异性治疗手段。本系列将回顾2022年来多项重要的支扩研究,推动支扩症临床诊治的进展。

2022年10月,在过敏科1区期刊The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice(影响因子:11.0)中,关伟杰研究员发表了题为“Significance and Potential Role of Eosinophils in Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis”的研究综述。

支扩症是一种以中性粒细胞炎症为主的慢性气道疾病,具有复杂的肺内及肺外病因。然而,在部分支扩患者气道和外周血中亦可检测到嗜酸性粒细胞炎症,部分患者可能同时存在以2型气道炎症反应增强为特征的其他疾病(如哮喘、过敏性支气管肺曲霉病、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉等)。此外,约 20%无共病的支扩患者也可伴外周血嗜酸性粒细胞增多,称为“嗜酸性支扩症”。嗜酸性粒细胞具有杀菌抗病毒的作用,支扩与嗜酸性粒细胞炎症之间的关系尚不明确,寻找两者在病因上的联系,将有利于为未来靶向治疗提供新思路。

综述分别从血嗜酸性粒细胞计数(BEC)与慢性气道疾病的关系、嗜酸性粒细胞性炎症在支扩发病、进展中的作用、支扩相关的嗜酸粒细胞性炎症疾病、嗜酸性粒细胞性支扩表型及可治疗特征等几方面对嗜酸性粒细胞在支扩中的潜在意义进行了总结与评价。

血嗜酸性粒细胞计数(BEC)与慢性气道疾病的关系:嗜酸性粒细胞作为一种主要的炎症细胞类型,与许多慢性气道疾病的健康状况密切相关。综述指出,GINA和GOLD指南以血嗜酸性粒细胞计数(BEC)≥300 Eos/μL作为哮喘抗嗜酸性炎症治疗和慢阻肺ICS治疗的阈值,但BEC在不同慢性气道疾病患者中差异较大,目前尚缺乏明确的诊断或预后阈值。

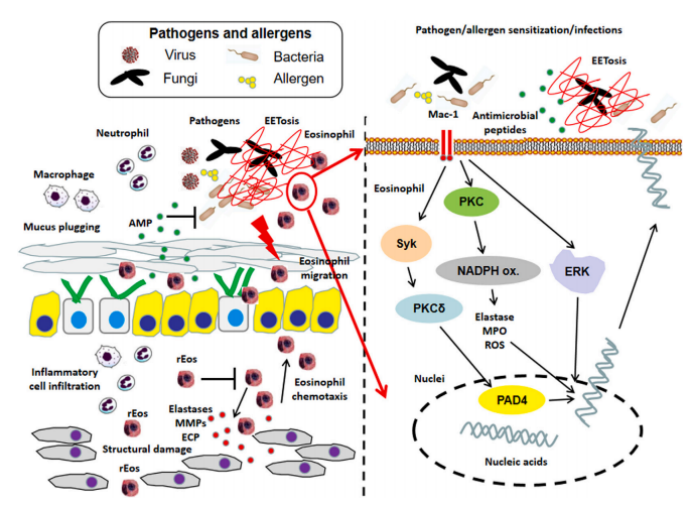

嗜酸性炎症在支扩中的作用:在不伴有哮喘和过敏性支气管肺曲霉病的支扩患者中,嗜酸性粒细胞炎症和混合性嗜中性粒细胞性炎症均较常见。嗜酸性粒细胞性气道炎症反应与支扩患者痰液中的IL-13和FeNO升高以及气道可逆性的增加密切相关,并可能通过促进气道结构损伤导致支扩。铜绿假单胞菌(PA)、真菌和病毒感染已被确定为嗜酸性炎症的驱动因素。除了引起气道定植、感染以外,PA在某些患者中可以通过抑制Th1炎症反应而导致2型炎症反应。值得注意的是,在嗜酸性粒细胞轻度升高(100~300 Eos/ml)和明显升高(>300 Eos/ml)的支扩患者中,针对PA的抗感染治疗能缩短下一次急性加重发生的时间。以上表明,嗜酸性粒细胞激活与病原体感染以及Th1炎症之间的相互作用需要进一步的探究。

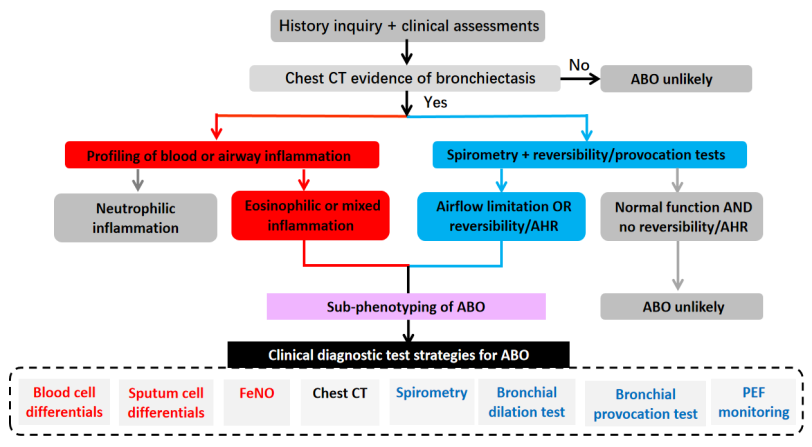

支扩相关的嗜酸性炎症疾病:合并哮喘、过敏性肺曲霉病、慢性鼻窦炎的患者比罹患单病的患者疾病负担更大,其中哮喘是最常见的与支扩有关的嗜酸性粒细胞增高相关疾病。值得注意的是,通过对发病率、临床表型、疾病结局终点、共病相互影响及靶向治疗等方面考虑,文中建议使用“哮喘一支扩重叠综合征”(ABO)来识别同时符合哮喘和支扩临床特征的患者,并结合血和痰细胞的分析对ABO患者进行炎症表型划分。以真菌致敏为特征的过敏性肺曲霉病(ABPA)是支扩的重要病因,而嗜酸性粒细胞性炎症在推动ABPA的进展中起着核心作用,提示嗜酸性粒细胞性炎症与真菌致敏和支扩进展的密切联系。另外,嗜酸性粒细胞性炎症和哮喘可能均是支扩和慢性鼻窦炎(CRS)的重要枢纽,因此对2型炎症或嗜酸性炎症的评估干预将有助于支扩并发CRS的临床处理。

图1. 嗜酸性粒细胞引起气道上皮的过敏反应与杀菌效应示意图

图2. 支扩课题组提出在临床上甄别嗜酸性支扩表型的诊断流程

嗜酸性支扩表型及可治疗特征:嗜酸性粒细胞型支扩症的表型,是指与引起嗜酸性粒细胞增多的病因或共病无关的(气道或外周血)嗜酸性粒细胞计数升高的情况。支扩患者的BEC与气道Eos、FeNO、预后、疾病特征等的关系是值得深究的科学问题。BEC增多可能是支扩患者气道嗜酸性粒细胞增多的替代生物标志物;而BEC在临床、微生物学、预后或治疗反应方面是否与支扩的特征表现一致,也是一个深具潜力的科学问题。此外,嗜酸性粒细胞炎症是支扩症的重要可治疗特征,吸入皮质激素和生物制剂治疗在伴嗜酸性炎症的支扩患者中可能具有较好的疗效。

综述还指出,确定BEC能否作为支扩气道中嗜酸性粒细胞增多的生物标志物,以及探究相关靶向治疗是否有利于嗜酸性粒细胞增多的支扩患者,是未来研究的重要方向。

本文的通讯作者为西班牙巴伦西亚La Fe理工大学呼吸与危重症监护科主任、西班牙呼吸病学会官方刊物Archivos de Bronconeumologia杂志主编Miguel Angel Martinez-Garcia教授,参与综述撰写的中方研究者还包括广州医科大学附属第二医院的何梦璋主任、许丹媛主治医师。

参考文献

Wei-Jie Guan, Grace Oscullo, Meng-Zhang He, Dan-yuan Xu, Miguel Angel Martinez-Garcia. Significance and Potential Role of Eosinophils in Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022 Oct 30: S2213-2198(22)01129-1. Doi: 10.1016/j.jaip.2022.10.027. PMID: 36323380.

本期作者

关伟杰 教授

• 通讯、第一、共同第一作者在NEJM、The Lancet、Lancet Oncology、JAMA Internal Medicine等杂志发表多篇论文。新冠临床特征文章是NEJM创刊以来引用次数排名第二。获得2021年全球前2%顶尖科学家、2022年国家自然科学基金优秀青年(优青)基金获得者、首届钟南山青年科技创新奖获得者、2020年、2021年爱思唯尔中国高被引用学者称号。European Respiratory Journal最佳同行评审奖获得者。担任ERJ Open Research副主编、中国支扩联盟副主席、中华医学会呼吸分会青年委员、2020年与2022年全球支扩与非结核分枝杆菌大会组委会委员、2019年欧洲呼吸学会支扩分型壁报专栏大会主持、The Lancet、Lancet Respiratory Medicine、AJRCCM等10余个SCI杂志的审稿人。

何梦璋 教授

• 广州医科大学附属第二医院副主任医师、硕士研究生导师,番禺院区呼吸内科主任。师从钟南山院士,从事医教研工作20多年。原广州呼吸疾病研究所医疗组长、呼吸疾病国家重点实验室哮喘专业组临床负责人。广州医科大学呼吸病学系委员、广州医学会结核病分会常委、广东省医师协会呼吸分会委员、广东省医学会呼吸分会感染学组成员、广州抗癌协会番禺分会副主委。先后参与省自然科学基金和国家自然科学基金各一项,负责省科技计划项目一项。先后在中山大学学报、国际呼吸杂志、Technol HealthCare、American Journal of Physiology-Cell Physiology等发表学术论文多篇。长期关注研究气道慢性炎症的发病机制,并积累了大量的相关临床病例。