支气管扩张症(简称支扩)是一种以慢性咳嗽、咯痰等症状为表现的慢性肺脏结构性病变,其属于常见的气道慢病。然而,引起支扩发表、进展的病理生理学机制尚未完全明确,临床上缺乏特异性治疗手段。本系列将回顾2022年来多项重要的支扩研究,推动支扩症临床诊治的进展。

关伟杰研究员、新加坡国立大学王德云教授、广州医科大学王磊教授合作,近日在呼吸科1区期刊CHEST(影响因子:11.3)发表题为“Motile ciliary disorders of the nasal epithelium in adults with bronchiectasis”的研究论文。

支扩症是一种由于气道防御功能受损而引起结构性损伤的疾病,病理学特征为支气管的不可逆性扩张,典型症状包括咳嗽、咯粘液样及脓性痰、咯血等。支扩给患者带来很大的负担,包括平常的维持治疗、急性加重、反复住院治疗,这些因素均显著降低了生活质量。然而,支扩的发病机制一直尚未完全明确,寻找影响支扩疾病发展的生物标记物,将有利于为今后开发新治疗策略提供新思路。

气道黏膜纤毛细胞对维持气道的稳态至关重要。运动性纤毛障碍(motile ciliary disorders,简称MCD,包括纤毛生成缺陷、纤毛超微结构异常、纤毛摆动异常等)与哮喘、支扩症等慢性气道炎症性疾病的发生、发展相关。与原发性纤毛运动障碍(primary ciliary dyskinesia,简称PCD)不同,MCD更有可能是继发性的,既往有研究提示其可能与空气污染、慢性感染和炎症有关。

临床上评价MCD有多种检查方法,包括透射电镜、基因检测、免疫荧光显色、高速摄像机拍摄纤毛摆动频率等。在众多检查中,透射电镜检查能直接评价纤毛超微结构,然而其耗时、检测费用高、对仪器和操作人员要求较高,且不能识别部分纤毛生成标记物(如CP110、 FOXJ1、TAP73)表达异常。免疫荧光显色能在一定程度上作为透射电镜的替代手段,且能有效分析纤毛生成标记物的异常。本课题组的研究聚焦于四个纤毛标记物,因其均与气道疾病(例如慢性鼻-鼻窦炎、过敏性鼻炎、哮喘、慢阻肺)的相关,且对纤毛清除功能具有决定性作用。DNAH5或DNAI1的缺失可能导致外部动力蛋白臂异常和纤毛摆动幅度和频率降低, 而RSPH9的缺失可能影响辐条和中央微管的稳定性。Ezrin则是一种重要的纤毛生成标志物,重症哮喘患者中ezrin表达水平显著下降。

“上-下气道共病”假说认为,下气道的异常可以由上气道的异常反映出来。既往有报道在慢阻肺患者中观察到鼻上皮细胞纤毛摆动异常。从取样的方便程度考虑,鼻拭子取样比支气管上皮细胞活检可操作性更强。研究上、下气道MCD是否一致,将有助于验证鼻拭子取样作为支气管扩张患者下气道MCD的诊断方法。

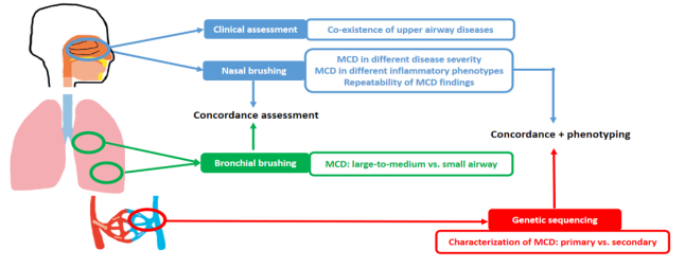

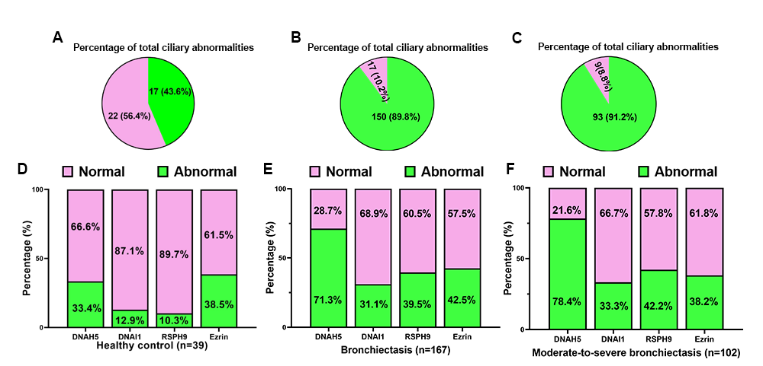

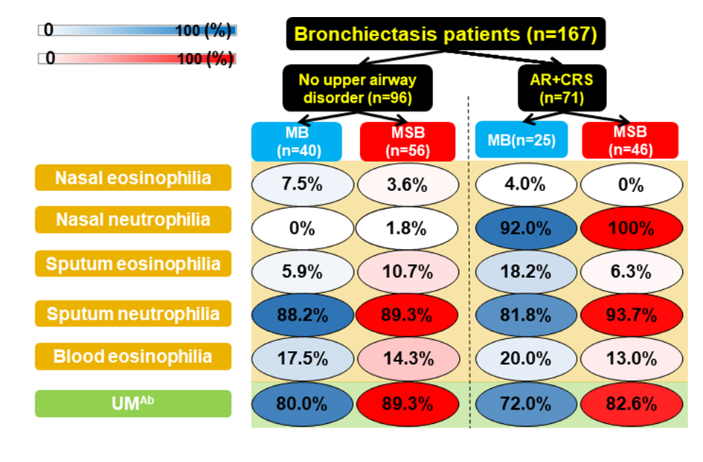

本研究纳入了39例正常受试者与167例稳定期支扩患者,此外纳入了18例支扩患者,取肺切除术后标本(图1)。以上患者的标本行免疫荧光检测,评价标记物的异常程度和比例。本研究发现MCD在支扩中较常见(约80%患者出现MCD),DNAH5、DNAI1和RSPH9的异常染色比例在中、重度支气管扩张中明显升高(图2)。此外,MCD不受炎症类型的影响(图3)。上气道和下气道的标记物染色异常比例基本一致,且MCD不受同时合并的上气道疾病(过敏性鼻炎、鼻窦炎等)、哮喘和支气管扩张病因的影响。大多数MCD是继发性改变。MCD可能与病原体的纤毛清除功能降低有关。167例支扩患者中,71例有上呼吸道疾病。鼻刷细胞炎症类型和血液嗜酸性粒细胞增多与支气管扩张的严重程度无关。然而,痰嗜酸性粒细胞增多在轻度支气管扩张合并上气道疾病的患者中更为常见(图4)。

研究率先发现了支扩患者的上气道纤毛标志物表达特征基本与下气道一致,受上气道病变、支扩病因学、气道炎症分型的影响均较少,且多为继发性病变,佐证了“上-下气道共病”理念。

图1. 研究设计示意图

图2.纤毛标记物异常与支气管扩张严重程度之间的关系

图3. 不同炎症类型的支扩患者纤毛标记物的免疫荧光染色评分和强度

图4. 支扩患者上、下气道炎症类型比例与纤毛标记物异常比例示意图

Ab=异常;AR=过敏性鼻炎;CRS=慢性鼻窦炎;MB=轻度支扩;MSB=中重度支扩;UM=纤毛标记物(包括DNAH5、DNAI1、RSPH9、ezrin)

本研究在发表后,迅速引起了国际同行的关注。近日,第三届欧洲支扩学组年度筹备委员会向课题组发来了贺电,录用了纤毛病变研究成果作为明年初在意大利米兰举行的大会特邀口头报告(图5)。

关伟杰研究员为该文的通讯作者,张日兰硕士、潘翠霞硕士、唐纯丽主任医师为共同第一作者。该研究由国家自然科学基金优秀青年基金项目、国家自然科学基金面上项目、广东省自然科学基金-面上项目、南山医学基金支持。