【病例1】

病例背景

患者青年女性,主诉咳嗽3个月。因持续咳嗽3月就诊,外院胸部CT及PET-CT检查提示左上肺巨大占位,直径大小达到7CM,考虑肺癌,伴纵隔、肺门多发淋巴结转移。头部MRI未见明显转移征象。肝肾功能及肿瘤标志物检查均正常。

相关检查

气管镜检查:

固有段狭窄,病理未能明确。

CT引导下左肺上叶占位穿刺活检,病理诊断:肺腺癌。

免疫组化:

ALK-Ventana(+),提示ALK基因重排阳性。

基因检测:EML4-ALK、TP53突变

临床诊断:左上肺腺癌 T4N3M1c IV期

治疗过程

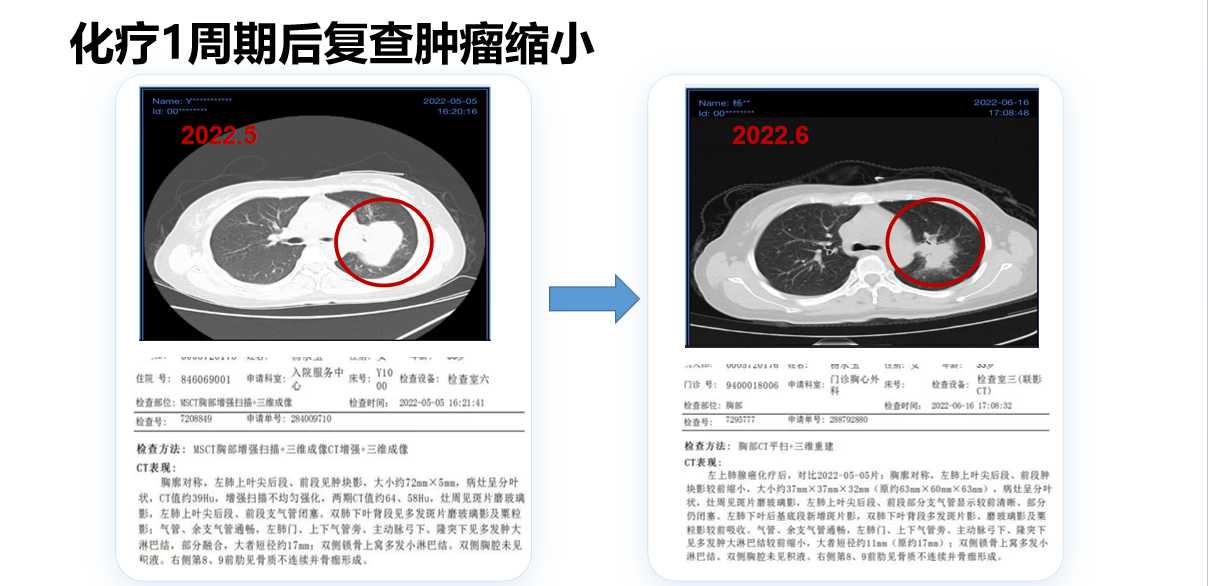

2022.05:

培美曲塞+卡铂化疗1周期,肿物缩小

2022.06:

化疗不良反应严重,呕吐、脱发、骨髓抑制。

一周期治疗结束后,基因检测确诊ALK阳性:口服第三代ALK抑制剂定期复查至今。

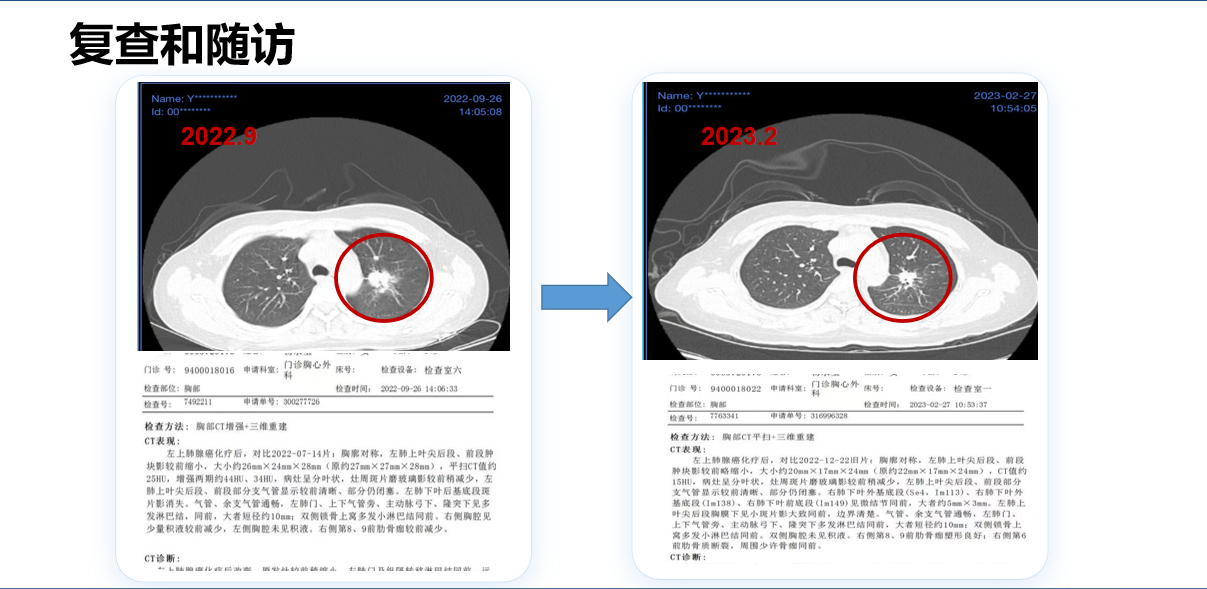

2023年复查:

左肺上叶病灶较前明显缩小;

原纵隔、肺门多发转移淋巴结消失;

原右侧第8、9腋肋、右侧骼骨骨转移,现代谢消失,考虑转移瘤已基本失活。

化疗1周期后评价PR。

治疗1年余,再次PET-CT评价PR,目前肺部仍肿瘤继续缩小。

肿瘤降期:c-T4N3M1c IV期➯yc-T1N2M0IIIa期。

【MDT讨论】:继续靶向治疗,后续耐药?转化治疗后是否有局部治疗的机会?

一、当前治疗评估与关键考量

患者现状:

· ALK阳性,使用三代抑制剂,目前无进展生存期(PFS)2年,合并TP53突变(提示预后较差)。

· 原发灶与转移灶控制情况需通过PET-CT评估活性,2cm病灶性质待明确(可能非ALK驱动)。

核心问题:

· 局部治疗的必要性:能否在原发病灶控制不佳时延缓进展?

· 耐药监测与干预时机:如何利用MRD/ctDNA提前发现进展?

· TP53突变的影响:是否需更积极治疗或调整方案?

二、专家意见整合与循证分析

局部治疗(冷冻消融/手术):

· 支持点:减少肿瘤负荷,可能延缓原位复发。

· 争议点:缺乏高级别证据证明其在靶向有效时的明确获益;需结合PET-CT活性与MRD结果。

系统治疗策略:

· 一线维持:第三代ALK抑制剂持续使用,直至耐药(PFS中位数4年,TP53突变者约2年)。

· 耐药后:化疗+免疫,或根据基因谱选择新靶向药。

MRD动态监测:

· 可提前6-15个月预警进展,指导早期干预(如局部治疗或调整系统方案)。

三、个体化治疗决策路径

影像与分子评估:

· PET-CT:明确残留病灶活性,尤其是2cm病灶是否为治疗盲区。

· MRD/ctDNA:定期检测,若持续阳性或上升,提示潜在进展风险。

局部治疗指征:

· 适用场景:

· 孤立活性病灶(PET阳性),其他转移灶控制良好。

· MRD提示局部复发风险,且患者体能状态允许。

· 慎用场景:广泛转移、系统治疗有效且无明确局部进展证据。

TP53突变管理:

· 加强监测频率(每2-3月影像+MRD),提前规划二线方案(如化疗+免疫)。

生活质量与患者意愿:

· 权衡局部治疗的侵入性与潜在获益,优先保障生存质量。

四、专家建议

短期策略:

· 维持第三代ALK抑制剂,每3个月复查PET-CT及MRD。

· 若2cm病灶PET活性高且其他病灶稳定,多学科讨论后考虑局部消融。

长期规划:

· MRD阳性时,启动化疗(培美曲塞/铂类)±免疫(如PD-L1高表达)。考虑到前期患者的化疗不良反应较大,需要综合考虑患者的生活质量。

· 耐药后行二次活检,明确耐药机制(如ALK继发突变)并调整靶向药。

五、总结

四期肿瘤治疗需平衡局部干预与系统控制,依托精准监测(PET/MRD)实现动态调整。本例患者应在密切随访下个体化决策,优先维持靶向治疗,局部治疗仅限特定场景,并提前规划耐药应对策略,以优化生存获益与生活质量。多学科团队协作是制定最佳方案的核心。

【病例2】

病例背景

患者为中年男性,主诉为确诊右肺中下叶鳞癌半月余。

现病史:半月余前因“感冒”于外院就诊,行CT检查发现右肺门区占位性病变,当地医院行活检,病理诊断为中分化鳞状细胞癌。

吸烟史:吸烟40年,20支每天。

既往史及过敏史:无特殊。

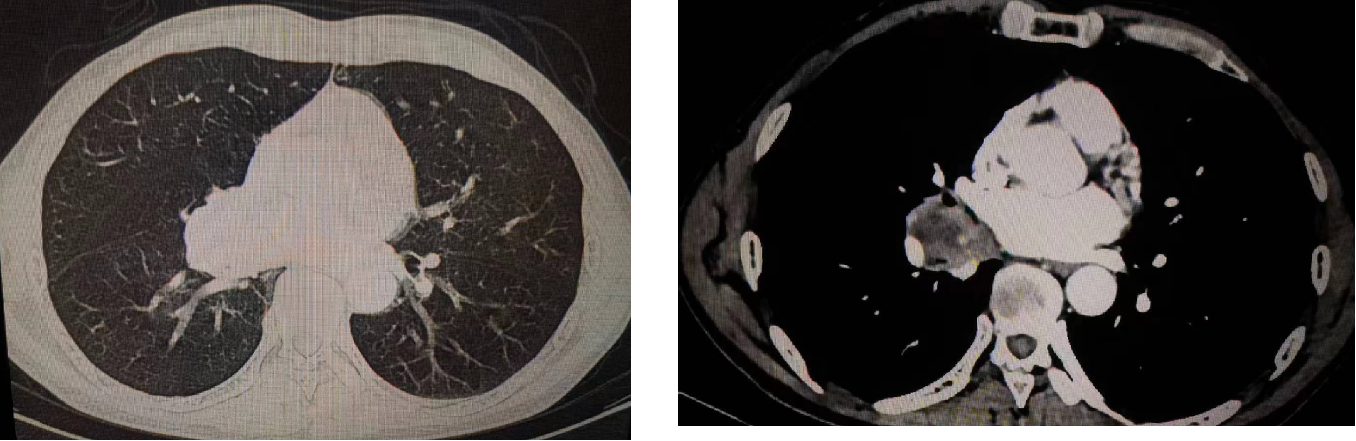

影像学检查

胸部CT:右中间支气管及右肺中叶、下叶支气管壁增厚并周围肿块形成,大小约4.4cmx3.3cm,密度不均,增强后强化不均,病变粘连邻近右肺门血管。右肺门及纵隔多发淋巴结显示,大者大小约1.3cmx0.9cm。

PET-CT:右中间支气管、右肺下叶支气管开口处、右肺中叶支气管开口处软组织增厚并一软组织肿块形成,伴代谢增高,符合肺癌征象,右肺下叶外基底段见结节影,代谢增高,倾向转移,纵隔4R、7组,右肺门多个代谢增高淋巴结,倾向肿瘤转移。

骨扫描、头颅MRI:未见异常征象。

诊断:右肺中下叶鳞癌cT3N2M0 IIIB 期

多学科会诊

经影像科、胸外科、内科及放疗科专家多学科会诊,总结认为患者诊断明确,目前手术风险大,手术疗效不佳,建议患者先行新辅助治疗后评估是否可进一步手术治疗,向患者及家属交代清楚目前手术和新辅助利弊后,患者及家属同意选择新辅助治疗。

治疗过程

一、新辅助治疗过程与疗效评价

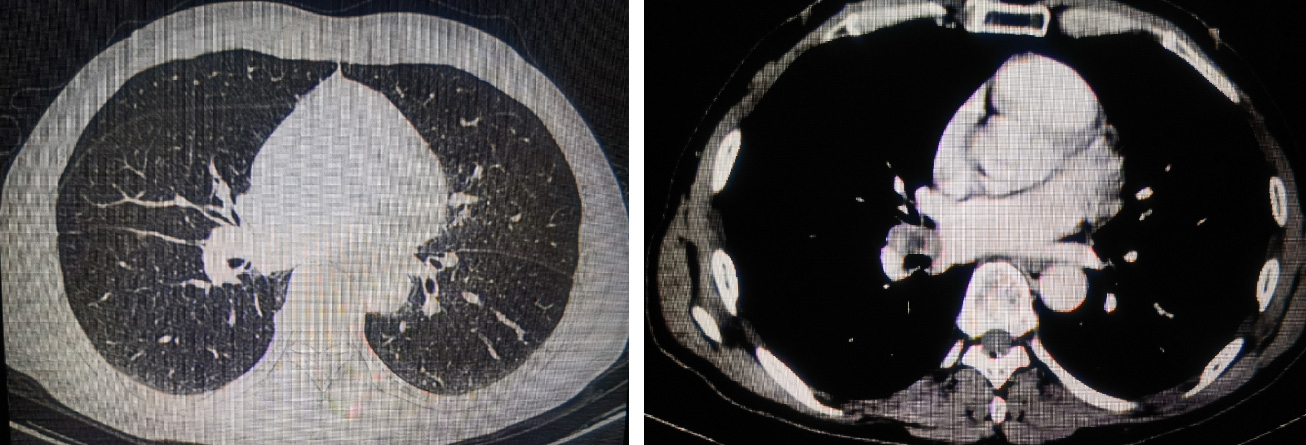

1、治疗方案:经系统评估后签署知情同意书参与临床研究。随后行PD-L1抑制剂/安慰剂+紫杉醇+卡铂”4周期新辅助治疗,治疗期间无明显毒副反应。

2、疗效评价:4周期新辅助治疗后复查胸部CT提示,右中间支气管及右肺中叶、下叶支气管壁增厚并周围软组织灶形成,较大层面大小约2.5cmx1.1cm(治疗前大小为4.4cmx3.3cm),病变粘连邻近右肺门血管。右肺门及纵隔多发淋巴结显示,短径均小于1.0cm。

基线CT

4周期新辅助治疗后CT

二、手术治疗与术后病理

1、手术治疗:经评估后可行手术治疗,排除手术禁忌后全麻下行单孔VATS右肺下叶癌根治术并中叶切除术。

2、术后病理:(右肺中下叶及肿瘤)结合HE及免疫组化结果,符合鳞状细胞癌,中低分化。标本支气管残端、支气管切缘、动脉切缘、静脉切缘于镜下未见癌组织;第2组淋巴结(0/2)、4组淋巴结(0/2)、7组淋巴结(0/1)、9组淋巴结(0/1)、11组淋巴结(0/2)、上叶支气管旁淋巴结(0/3)、隆突旁淋巴结(0/1)未见癌转移。

3、术后诊断及分期:右肺中下叶鳞癌 ypT1cN0M0 IA3 期

三、术后治疗及随访

术后行PD-L1抑制剂/安慰剂辅助维持治疗12周期。随访至今未见复发转移。

【专家讨论与点评】

广州医科大学附属第一医院李树本教授向焦作市第二人民医院的郭教授提出了两个问题:首先,关于新辅助免疫治疗的疗程选择,根据既往研究,通常为两到四个疗程,询问其中心更倾向于选择两个、三个还是四个疗程;其次,询问其中心在末次治疗之后,通常间隔多久进行手术,即手术时机的间期是多少周。郭教授回答称,其中心对于3b期和3a期患者均会进行术前新辅助治疗,参考既往研究的研究结论,推荐使用免疫联合化疗的模式。在药物选择上,更多使用国产免疫药物,性价比更高。关于疗程,主要依据国内术前免疫新辅助治疗的专家共识,多数采用三个周期。若影像学评估效果不佳,可能会增加一个周期。至于手术时机,严格遵循四到六周的间隔时间。对于需要进行中下肺叶手术的患者,术前常规会进行支气管镜检查,评估是否需要中下叶切除或单纯肺叶切除,术中还需对切缘进行充分评估,确保达到R0切除。术后辅助治疗方面,认为免疫维持治疗可能对长期生存更有利。

广州医科大学附属第一医院邵文龙教授对本中心制定的围手术期免疫治疗专家共识及其中心的相关情况进行了介绍。他指出对于三期鳞癌患者,新辅助治疗已成为一种新模式,能够显著延长生存期。邵教授提到,在国家呼吸医学中心主任何建行院长的带领下,其中心制定了围手术期新辅助治疗的共识。共识的第一点是适应症,3a期及以上评估之后能够进行手术的患者适合新辅助治疗,即先治疗再手术;对于部分4期患者如有寡转移灶,通过转化治疗使其降期为可手术状态。第二点是治疗次数,指南推荐两到四个疗程,但实际执行中会根据患者情况调整。第三点是并发症管理,免疫治疗可能引发心肺肝肾等相关并发症,需与专科联合处理,并根据指南评估是否停药或重启治疗。第四点是手术时机,指南推荐新辅助治疗后4到6周手术,其中心通常选择6周后进行手术。最后,邵文龙教授提到指南推荐术后进行辅助维持治疗,若有残留病灶可追加免疫联合化疗2-4周期,若无残留则采用单药免疫维持治疗,通常持续一年,强调了全程管理的重要性。

广州医科大学附属第一医院殷伟强教授对本病例进行小结,他提出本病例为经典的鳞癌新辅助降期后根治性手术案例,3a或3b期鳞癌患者术前新辅助治疗已成为常规,有助于彻底切除肿瘤并改善长期效果,目前也有数据支持这一观点。殷教授总结道,目前对于3期鳞癌的治疗模式已相对清晰,即术前新辅助治疗、手术及术后维持治疗,这一模式已得到广泛认可。

最后,中日友好医院梁朝阳教授对本病例进行总结。他提到,基于既往临床研究,针对3期肺癌的新辅助治疗及围手术期治疗模式已逐渐趋于固定,即术前新辅助治疗、手术及术后辅助治疗相结合。梁朝阳教授对本例手术表示认可,但也提出两点疑问:首先,目前研究尚未明确该病例使用的是化疗联合免疫还是化疗联合安慰剂,尽管疗效推测可能是免疫治疗,但单纯化疗也可能对部分患者有较好的降期效果;其次,新辅助治疗的疗效评估需结合病理结果,这可能影响后续治疗选择。梁教授介绍其中心通常在新辅助治疗两个周期后进行评估,根据肿瘤降期情况决定是否增加一个周期,术后维持治疗则根据病理结果选择方案,如单纯免疫维持或联合化疗。他还强调远期疗效可能与MRD监测等指标相关。最后对以上各位专家的观点表示认同,期待能够为患者带来更多的临床获益。

供稿:黄晓亮、詹树婷