11月12日,白春学教授荣获亚太呼吸病协会授予的“亚太呼吸病学会勋章”,自此,白教授及中国物联网医学真正站上了世界舞台。

受访专家:白春学教授

审阅:白春学教授

记者:kuku兜

来源:医学界呼吸频道

2016年11月12日,对于白春学教授而言是个颇为特殊的日子。

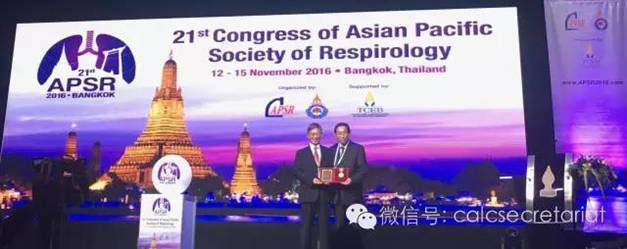

这天,在泰国曼谷召开的第21届亚太呼吸病协会年会上,白春学教授从大会主席Michiaki Mishima教授手中接过了一枚沉甸甸的勋章。这枚珍贵的“亚太呼吸病学会勋章”(APSR Medal)是世界对白教授多年来工作的最高肯定,也使中国物联网医学真正走上了国际舞台。

第21届亚太呼吸病协会主席Michiaki Mishima教授授予白春学教授亚太呼吸病学会勋章

第21届亚太呼吸病协会主席Michiaki Mishima教授授予白春学教授亚太呼吸病学会勋章

白春学教授

白春学教授

“对我而言,亚太呼吸学会勋章是一份很高的荣誉,它不仅是个人荣誉也是给中国呼吸界的荣誉。亚太呼吸学会成立21年至今,中国对亚太呼吸病学的贡献已逐渐受到了重视!”白教授在接受医学界记者采访时这样说道。

荣誉奖章的背后,倾注了什么?

白教授是亚太呼吸学会历史上第九位获得该勋章的杰出呼吸病学专家,并成为国内继钟南山院士之后第二位获此奖章的学者。

在白教授办公室里,陈列着许多权威学会机构授予的奖章与证书,它们仿佛在无声述说着荣誉奖章背后的故事。那么,在行医40余年中,白教授在中国呼吸病学中倾注了多少心血?

白春学教授办公室一角

白春学教授办公室一角

白春学教授办公室一角

白春学教授办公室一角

顶层设计、学术引领、科技创新和智能惠众是白春学教授工作的四个关键词,分别集中概括了白教授在物联网医学、肺部结节诊治指南、人工智能技术及惠民工程领域的重大贡献。

用“一张网”实现顶层设计

“物联网医学就是要把无序的、水平高低不一的看病模式,改成国际标准、现代化的流水作业工程。这是一件功德无量的事情。”

——白春学

提到白春学教授,就不得不提“物联网医学”。

在白教授早期从医时,他曾深切感受中国的优秀医生由于门诊工作时间有限、求诊病人众多,临床专家的优质诊疗资源根本无法充分普及至每位患者。这时,如何放大名医效应,将优质医疗资源普及于社会便成了白教授迫切想要解决的问题。于是在2008年,他萌生了在中国兴起物联网医学的念头,从此便“欲罢不能”。

物联网医学是将物联网技术应用于健康辨识、诊断治疗、医院信息化和健康管理等人口与健康领域而形成的一个交叉学科,主要采用物联网技术解决医学领域的部分问题。

从2008年起,白教授带领团队成功研发出基于手机的无线传感肺功能仪,并建立了世界首个睡眠呼吸暂停物联网医学家庭管理平台。

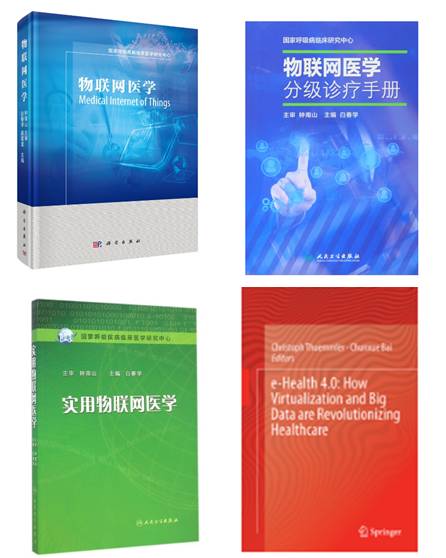

当记者问及最令白教授自豪的工作是哪一项时,他坦言,自己倾注心血的4本物联网医学专著得到了中国和世界的认可是他最为骄傲的事。(《物联网医学》、《实用物联网医学》、《物联网医学分级诊疗手册》、《e-Health 4.0:How Virtualization and Big Dataare Revolutionizing Healthcare》)。

最令白春学教授自豪的4本专著

在2014年出版的《实用物联网医学》一书中,白教授大胆进行顶层设计,根据自己的学术沉淀,适宜技术和实战经验基础,提出三级联动的物联网医学架构,开展慢性气道疾病、睡眠呼吸暂停和肺结节的诊治实践。次年,《物联网医学分级诊疗手册》相继问世。今年10月,世界最大的英文出版社Springer出版社出版了由白春学教授主编的《e-Health 4.0:How Virtualization and Big Dataare Revolutionizing Healthcare(第四次工业革命过程中的物联网医学)》,用英文向世人展示了中国物联网医学的研究成果。

自此,物联网医学已开始逐步走向世界。

用“一项指南”实现学术引领

肺癌是中国癌症病人的“第一杀手”。我国男性肺癌发病率达到70/10万,女性36/10万,肺癌患者的5年存活率仅有15.6%。于是,如何使肺癌病人得到及时诊治,改善预后便成了当前中国呼吸病学必须攻克的难题。

为此,白春学教授提出“端口前移,重心下沉”的概念,倡导将肺癌诊治目光转向早期原位癌及Ⅰa期肺癌的诊断,从而使患者早诊早治,达到“一劳永逸”的效果。

遗憾的是,早前肺部小结节在亚洲始终没有找到真正合适自己的指南。由于亚洲患者的独特特征影响了肺结节的诊断性评估,即使是权威的美国胸科医师学会(ACCP)肺结节评估临床实践指南在亚洲国家的采用率也并不高。

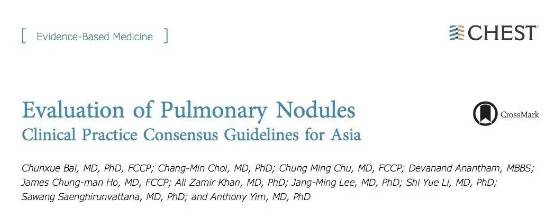

为了弥补亚洲肺部小结节指南的空白,白春学教授牵头制定了亚太肺结节评估指南,为亚洲医师提供了适合自己的专家共识意见。这也是中国首次参与呼吸病学界指南的牵头工作

CHEST期刊中的亚太肺结节评估指南原文

CHEST期刊中的亚太肺结节评估指南原文

专家组经反复分析研究,认识到室内和室外高浓度空气污染所带来的肺癌风险,以及非吸烟女性肺腺癌的高发病率。此外,指南建议,在进行结节分析时应考虑到亚洲肉芽肿性疾病高发,以及由其他感染性因素引起的肺结节。并且,非亚洲人群中开发出的诊断风险计算公式在亚洲患者中可能并不完全适用。

这项指南的出台让亚洲的临床医生在肺部小结节的诊治中更有据可循,也使成千上万的早期肺癌患者获得了更明确的诊断及相应更精准的治疗方案。

用一个“人”实现科技创新

什么是一个“人”?白教授指出,所谓的“人”就是人工智能技术。白春学教授团队将医学指南与医学物联网相结合,研发出“肺结节伴侣”app及睡眠呼吸暂停物联网医学家庭管理平台,通过5A流程实时监控、准确筛查出早期肺癌患者并帮助睡眠呼吸暂停患者实时监测病情。

何为5A流程?

“Ask”,询问病史,包括吸烟室、家族史;

“Assessment”,辅助检查,如进行胸部CT检测、肺癌标志物;

“Advice”,根据测定结果和信息提出进一步诊疗意见;

“Arrangement”,根据得到证据确定诊断与鉴别诊断,安排治疗计划;

“Assistant with e-Health”,物联网医疗辅助,管理病人同时进行质量控制。

物联网医学技术具有其特有的联网、信息挖掘和拓展功能,不但适合肺结节筛查,方便信息采集和储存,而且还有利于联合云中专家进行多学科会诊和随访跟踪。这便真正落实了前文提到的“放大名医效应”,让优质医学资源随时随地普及社会。

“肺结节伴侣”App截图画面

用“一项工程”实现智能慧众

“这项工作可以为国家和个人节省150亿以上的费用,而且更重要的是这项工作可以延续人的生命,延续一个家庭的幸福。”

白春学教授口中的“工程”就是“百千万工程”。也就是在全国范围内启动「百」家医院做中国肺癌防治联盟肺结节诊治分中心;在这百个分中心培养「千」名肺结节诊治名医;每年诊治十「万」例以上早期肺癌。

白教授指出,按每年诊治10万例早期肺癌患者计算,“百千万工程”可使这些患者中的90%生存期达到10 年以上。因此,这项工程能使近10万患者免于晚期肺癌患者需要遭受的放疗及化疗,也就能为患者和国家节省150亿的医疗费用。

2015年4月20日,中国第一家医学物联网医学分级诊疗中心示范基地在上海古美社区正式启动。同年11月5日,中国欧盟物联网医学示范基地也在安徽省芜湖市相继成立。目前申请者已经超过百家,在仅仅 1 年半的时间内已经启动75 余家分中心,并有已经申请待启动50余家......

“现在我每天乐此不彼四处启动物联网医学分级诊疗分中心,为学员们培训授课,就是想让这项工程能真正接地气!”白春学教授谈道。

从谋生到惠众,医学之路不止于此!

“最近我想总结自己从医40余年的工作,虽然其中仍有困惑,但我能想或许能用'从谋生到慧众'来概括。”

当记者问及白春学教授心中医生的至高境界时,方才对答严谨、不苟言笑的白教授终于露出了笑容。他总结自身40多年的从医历程,用“从谋生到慧众”六字精辟概括。

和大多医生一样,“医生工作高尚,为病人救死扶伤”是白教授从医伊始的最初原因。届时,他十分热衷于有挑战性的工作,常在为濒死的呼吸衰竭患者气管插管、机械通气,使患者口唇从青紫变得红润后,感到极大的欣慰。

“能把病人从死亡线上拉回来,让他们‘起死回生’,是我那时最追求的事,这能给医生带来很大的成就感。”白教授这样谈到自己最初从医的理想。

而在后来的工作中,白春学教授逐渐发现,临床医生要具有一定的科研创新能力。于是,他便在1997年和2001年专注投入到水通道及RNAi干扰技术的研究,为世界重大医学研究作出了充分的基础铺垫工作。然而,实验室研究要真正转化到实际工作中,解决病人实际问题,还为时尚早。

“这些科研工作固然重要,但它们能否转化到实际工作中,真正解决实际问题?我看还有一定距离。甚至我都无法保证在有生之年能看到它真正惠及病人这一天。所以,我还是想做一些能马上出效果的实事!”白春学教授谈道。

于是“物联网医学”便诞生了。物联网医学的普及将使无数中国乃至世界呼吸病患者“无罪释放”、“一劳永逸”,挽救无数因诊治不及时而导致的肺癌晚期及肺功能衰竭患者。

“从谋生到慧众”,这是白春学教授从医40余年后的感悟。而笔者相信,白教授的医学之路仍旧不止于此!

文末,引以白春学教授的七绝诗词,与君共勉。

三个连接全时空,

融合四众在其中。

质控防保与诊疗,

全新模式惠终生。

专家介绍:

白春学教授 上海市呼吸病研究所所长

白春学教授,上海市领军人才,复旦大学教授、博士生和博士后导师,上海市呼吸病研究所所长,复旦大学呼吸病研究所所长。兼任中国肺癌防治联盟主席,中国非公立医疗机构协会物联网医疗专委会主委,中华医学会呼吸分会副主委,中国医学协会呼吸分会副会长,亚太呼吸学会(APSR)科研委员会主席,亚太肺结节诊治指南修改委员会主席。《国际呼吸杂志》主编,《IJCOPD(IF=3.7)》等8家杂志副主编。《AJRCCM(IF=13.1)》、《AJRCMB(IF=4.1)》和《CHEST(IF=7.1)》编委。

先后获得国家自然科学基金重大、重点和面上等48项科研课题,发表论著520余篇,SCI索引杂志论文150篇,总SCI影响因子累计750余分。主编《物联网医学》、《实用物联网医学》、《物联网医学分级诊疗手册》、《e-Health 4.0:How Virtualization and Big Data are Revolutionizing Healthcare》、《现代呼吸病学》和《急性呼吸窘迫综合征》等专著10部,获得专利38项。

热衷于三项大爱无疆工作:(1)物联网医学:研发基于手机的无线传感肺功能仪(2009年美国胸科学会(ATS)会刊(ATS NEWS | VOL.35 NO.7/8)名人录为此专题报道)并提出物联网医学,建立世界首个睡眠呼吸暂停物联网医学家庭管理平台,于2015年创立中国非公立医疗机构协会物联网医疗专业委员会。在EU-China IoT Advisory Group中是中国唯一医学专家,参编EU-China Joint White Pper on the Internet of Things(中国欧盟物联网合作白皮书)。(2)肺癌早期诊断:白教授提出将肺结节作为中国肺癌早期诊断突破口,牵头制定 “中国肺结节诊治共识”,并作为主席、第一兼通讯作者用英文制定亚太国家和地区肺结节诊治指南“The Evaluation of pulmonary nodules: clinical practice consensus guidelines for Asia”。将其研发的 “物联网医学三加二式肺结节诊断法”写入其中,起到“三个连接全时空,全新模式惠众生!”的效果,全面提高中国和亚太国家的肺癌诊治水平。(3)国际学会交流:提出“国际大会有声音、国际杂志有影响、国际学会有位置和国际社会有认可”的四有教授标准。创立国际呼吸病研讨会(ISRD),近7年与ATS合办会议,影响ATS奖励140余名中国青年医生和学生参加ATS大会。分别在ATS、欧洲呼吸学会(ERS),亚太呼吸学会(APSR)和世界肺癌大会(WCLC)创立中国日(China Day),对扩大中国影响和推动青年走向世界起到重要作用。

1991 年国家教委和国务院学位委员会授予“为四化建设做出突出贡献的中国博士学位获得者”称号,2016 年获得亚太呼吸学会勋章。